メッセージ 題:「偉くなりたいですか?」

小学校時代に先生が「将来、みなさんはどんな人になりたいですか?」と聞かれたことがあると思います。そういう時どう答えたのでしょうか?

はっきりと言葉としては覚えていはいないのですが、私はおそらく「偉い人になりたい」と思ったような気がします。

では、偉いというのはどういうことなのでしょうか?辞書を引いてみると

普通よりもすぐれているさま。

- 社会的地位や身分などが高い。

例「会社の―・い人」

- 人間として、りっぱですぐれている。

例「苦労しただけあって、―・い人だ」

興味ある記事がありました。

社会的に“偉い人”の定義が異なる!として、

日米間で「どんな人が偉いか」の考え方が大きく異なっているというのですね。即ち、日本では「いろいろなことを知っている博識な人」が社会的に偉く、尊敬を集める対象となりがちです。これに対し、アメリカでは「たとえ狭い範囲であっても1つのことを徹底して極めている人」或いは「その道のプロフェショナル」が、社会から尊敬を集める“偉い人”と受け取られているとのことでした。ただ最近、日本でも「プロフェショナルは偉い」という考え方へと変わりつつあるようだと記していました。

ここで、

聖書にもどりましょう。何故イエスさまがこのようなことを言われたのかと言う背景をお話しますと、

10:35ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て、イエスに言った。「先生、お願いすることをかなえていただきたいのですが。」

10:36 イエスが「何をしてほしいのか」と言われると、

10:37 二人は言った。「栄光をお受けになるとき、わたしどもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。」と言ったのです。

他の弟子たちを無視して自分たちだけ高い地位にしてくださいとお願いをしているのです。しかもこれからイエス様は十字架にかかられるのだと弟子たちに言ったあとの事ですから、この二人の言動は呆れたとしか言えないと思いませんか?他の弟子たちもこれを聞いて怒ったのはいうまでもありません。

イエス様や弟子たちが生きたガリラヤの農村というのは、血縁に基づく強い関係性があり、人々は助け合い、協力しながら生きていたと思います。でも、そこには排他性も働く場合もあったかもしれません。

ところが、

イエス様が宣べ伝え、創り出そうとされる神の国は、自由で、平等な世界だと考えられます。誰もが自由に生きながら、しかし互いに貪ったり、争ったりするのではなく、助け合い、共に生きる世界。一人ひとりが大事にされながら、多様性を生かせる世界を私はイメージしていするのですが、みなさんはいかがでしょうか?

イエス様のおこたえは以下でしたね。

「あなたがたの中で偉くなりたいと思う人は、皆に仕える者になりなさい。いちばん上になりたい者は、すべての人の僕になりなさい」

イエスさまご自身が、このように生きぬかれたのでしたね。

マルコによる福音書の10章の45節にはこのようなことも書かれています。

「人の子は、仕えられるためではなく、仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。」

D・ボンヘッファー(Dietrich Bonhoeffer)というドイツの神学者が「共に生きる生活」という書物の中に「仕えること」という題で書かれたところがあるのでご紹介したいと思います。項目だけをあげますと「仕えること」 とは、

1)「言葉をつつしむこと」

2)「自分自身を取るに足らない者と思うこと」

3)「他の人の言葉に耳を傾けること」

4)「他者(隣人)に対して積極的に助力すること」

5)「他者の重荷を負うこと」

6)「み言葉を証しすること」

皆さんはどう感じますか?

私は1)はなかなか難しい課題です。特に意見を主張するときには、気が短くて、すぐに受け答えをして相手を論破しようとする傾向が大きいために、日本の社会では余り受け入れられないようです。

2)失敗をしたときなどには「取るに足らない=私って駄目だな〜!」と思うときもあって落ち込むことはありますけど、いつもこのように謙遜にはなれませんね。

3)はできる限り努力はしていると思いますけど、比率から言うと自分が確実に多く喋っています。傾聴をもっとできるようになりたいと思っています。

4)はお節介な性分なので苦痛ではありません。楽しんでしています。でも、人々が無反応だったりすると、やっぱり愚痴ってしまうのです。

5)重荷を負うというのは、文字どうりすごく大変だと思います。同情や共感はある程度まではできますけれど、やはり徹底的にすることはできません。

6)これは、牧師という立場だからというのではなく、そう有りたいなーと思っています。

このように自分を分析すると、なかなか人に仕えることの出来ない自分を発見して、イエス様がいらしたらきっと恥ずかしい気持ちになると思うのですね。このイエスさまのお心をどのように実現していこうかと思うと「これも出来ない、あれも出来ない」と考えても何の解決にもならないと思いますので、道徳的や律法的に捉えるのではなく「人が喜んでくれることをしよう。他の人のことに関心を持って助ける時が来れば最善を尽くそう。自分や家族のためはもちろんだけど、それで終わるのではなく、他の人のためにもしっかりと祈っていこう」と考えれば少しは心が軽くなるような気が致しますが、皆さんはいかがでしょうか?

![Bible Study series No.18 from the Gospel of John [Mary's Faith and the "Oil of Nard"]](https://mustardseedchapel.com/wp-content/uploads/2022/01/o0640042014261066847.jpg)

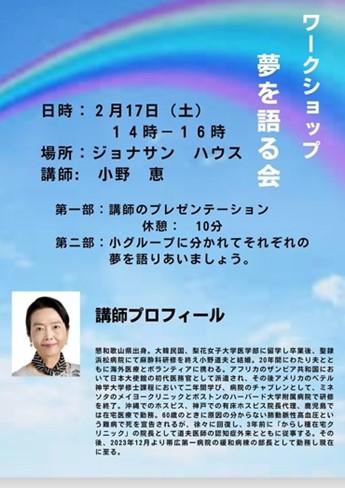

からし種チャペルの活動に関しては、ここからお入りください。皆様のご参加をお待ちしています。

からし種チャペルの活動に関しては、ここからお入りください。皆様のご参加をお待ちしています。